母と美術館巡り。柴田治さんの個展と真下慶治常設展と遠藤彰子展を見に山形へ

index

旅の概要

母のリクエストで8月5日は山形の美術展を二人で見に行きました。

プランは午前→最上川美術館、午後→山形美術館です。

80代の私の母は30年以上も趣味で油絵を描き続けています。

プロの画家ではありませんが、宮城二紀会の会員で最近は水彩画も習っています。

その二紀会(全国)の重鎮で、全国的にも著名な遠藤彰子先生の大規模な個展と、水彩画で指導を受けている柴田治先生の個展が、いま山形で同じ時期に開催されているそうです。

そこで私のお仕事の空いている日を利用して二人で仙台から山形まで美術展巡りのドライブをしてきました。

最上川美術館(真下慶治記念館)

最上川美術館は山形県村山市にあるこじんまりとしたモダンな美術館です。

元々は山形県戸沢村の出身で、一貫して最上川を描き続けた山形の画家:真下慶治(ましも けいじ)氏(1914年 - 1993年)の作品を展示する美術館だったようです。

開館は2004年です。山形県村山市市制50周年記念事業として、この地にあった小学校跡に建てられました。

当初は「真下慶治記念美術館」という名前でしたが、2016年(平26)に「最上川美術館」と改名されたようです。

(参考)「真下慶治記念美術館」は平成28年1月1日より「最上川美術館」に名称が変更になりました。 - むらやま観光なび(リンク切れの場合は→Internet Archive)

村山市出身の高宮眞介氏が設計し、村山市産の杉や楯山の石など地元の資材がたくさん使われているそうです。

▼ラウンジからの眺め。建物の中からも最上川の景色を堪能できます

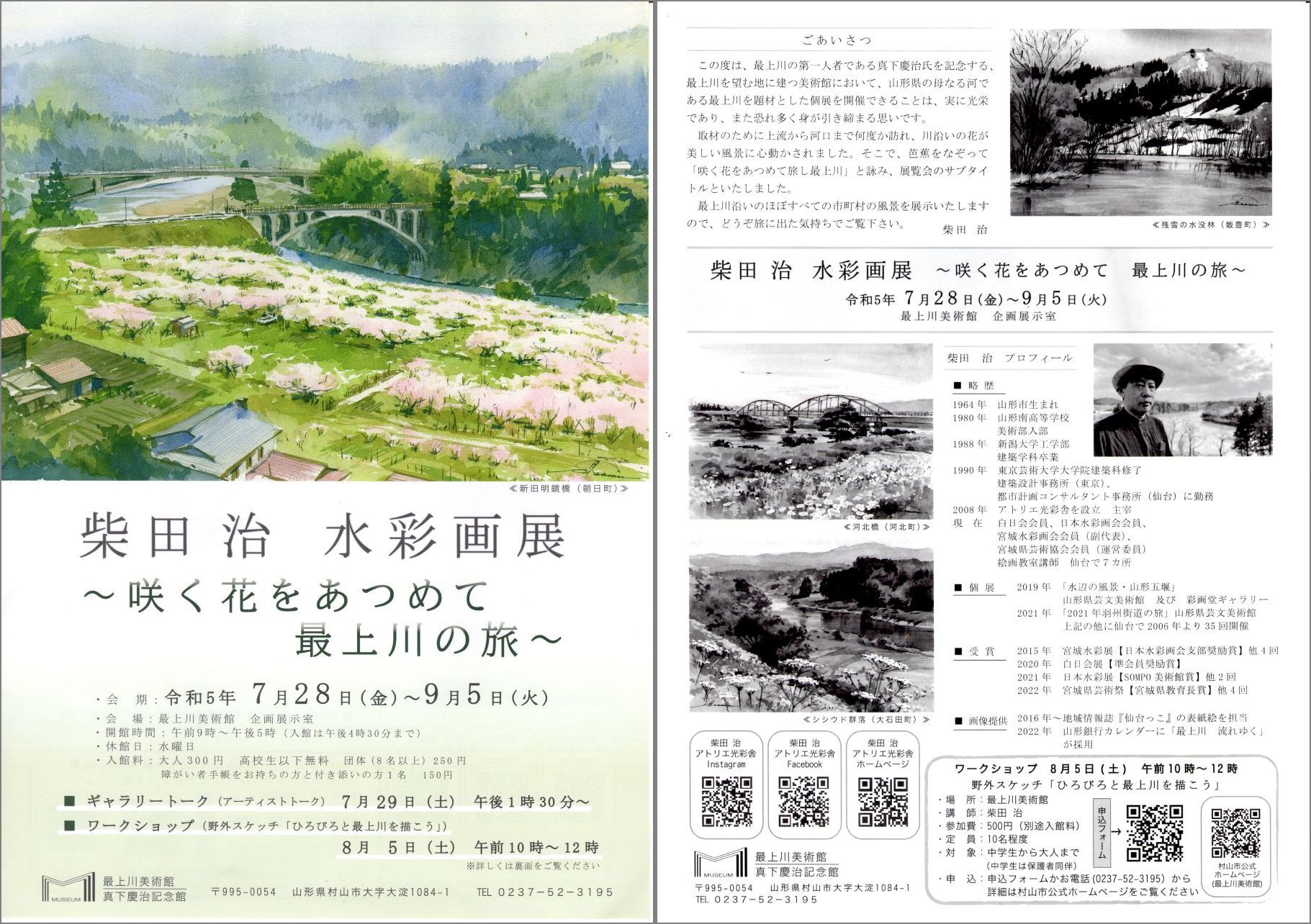

柴田治 水彩画展 〜咲く花をあつめて 最上川の旅〜

柴田治さんは母の水彩画の先生です。

山形市のご出身で現在は仙台でアトリエ光彩舎を主宰されています。

水彩画の淡く清らかな色調ってとても素敵ですね。

自然を描いた風景画でも、どこかオシャレな感じがします。

▼「ひろびろと最上川を描こう」というワークショップが開かれていました

柴田先生が参加者の作品を見てあたたかな視線で講評とアドバイス。

常設展示室 「真下慶治 美の軌跡 最上川Ⅱ - 創造 - 」

最上川美術館(真下慶治記念館)の常設展示室には常に真下慶治の作品が展示されています。

母と二人でそちらも見てきました。

私は初めて知った画家でしたが、受付で他の印刷物と一緒に渡された小学生用の美術館案内がとてもわかりやすかったので、抜粋して以下にご紹介します。

【真下慶治のプロフィール】

真下慶治(ましもけいじ)(1914年 - 1993年)は山形県戸沢村出身の洋画家で、最上川を終身描き続けた方だそうです。

17歳で東京の文化学院美術部に入学して絵の指導を受け、その後戸沢村に戻りました。

やがて描いた最上川の絵が1940年に美術展に入選し、翌年イタリア政府に買い上げられました。

その後、山形大学の講師となった真下氏の描く雪の最上川は何度も賞に選ばれたとのこと。

同氏は助教授を経て1968年には山形大学の教授になりました。

1971年にこの美術館の近くにアトリエを建てた真下慶治氏は翌年大学を辞め、1993年に79歳で亡くなるまで生涯、最上川の絵を描き続けたとのことです。

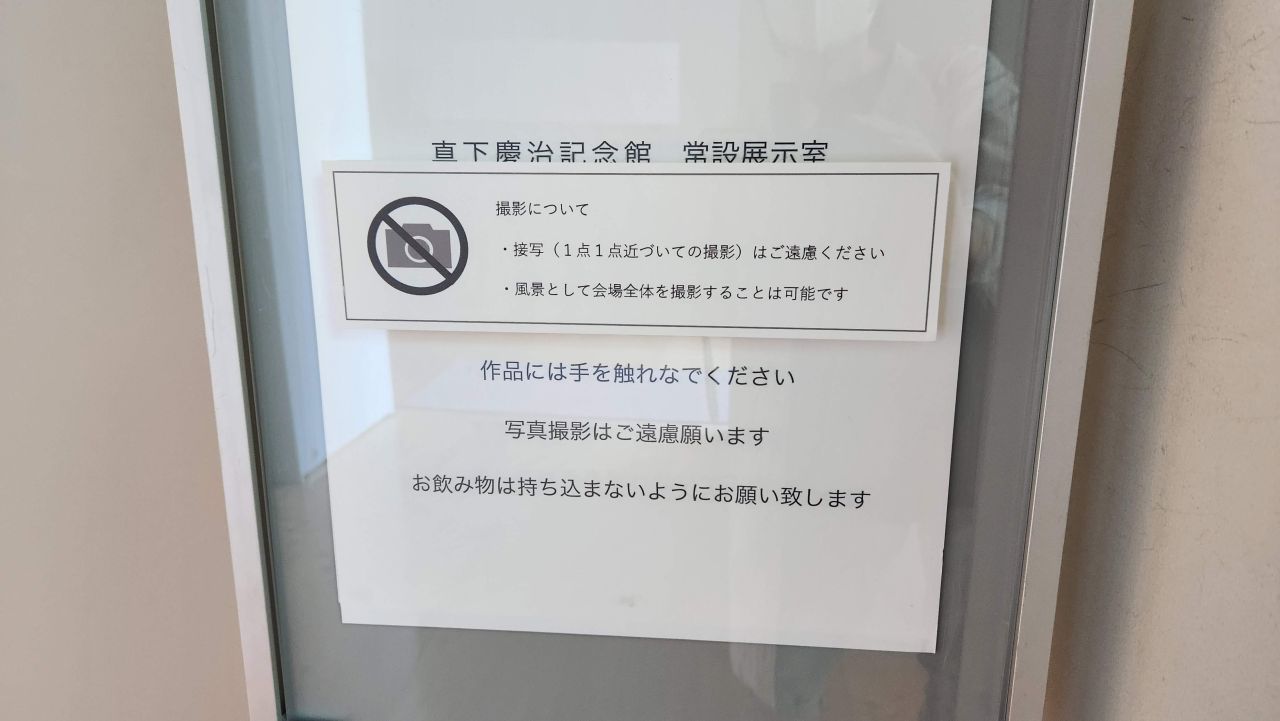

【常設展示室】

曇りガラスの高窓を通して差し込む自然の光を利用した柔らかな採光の展示室です。

この窓は油絵が色あせないよう特別なガラスを使っているそうです。

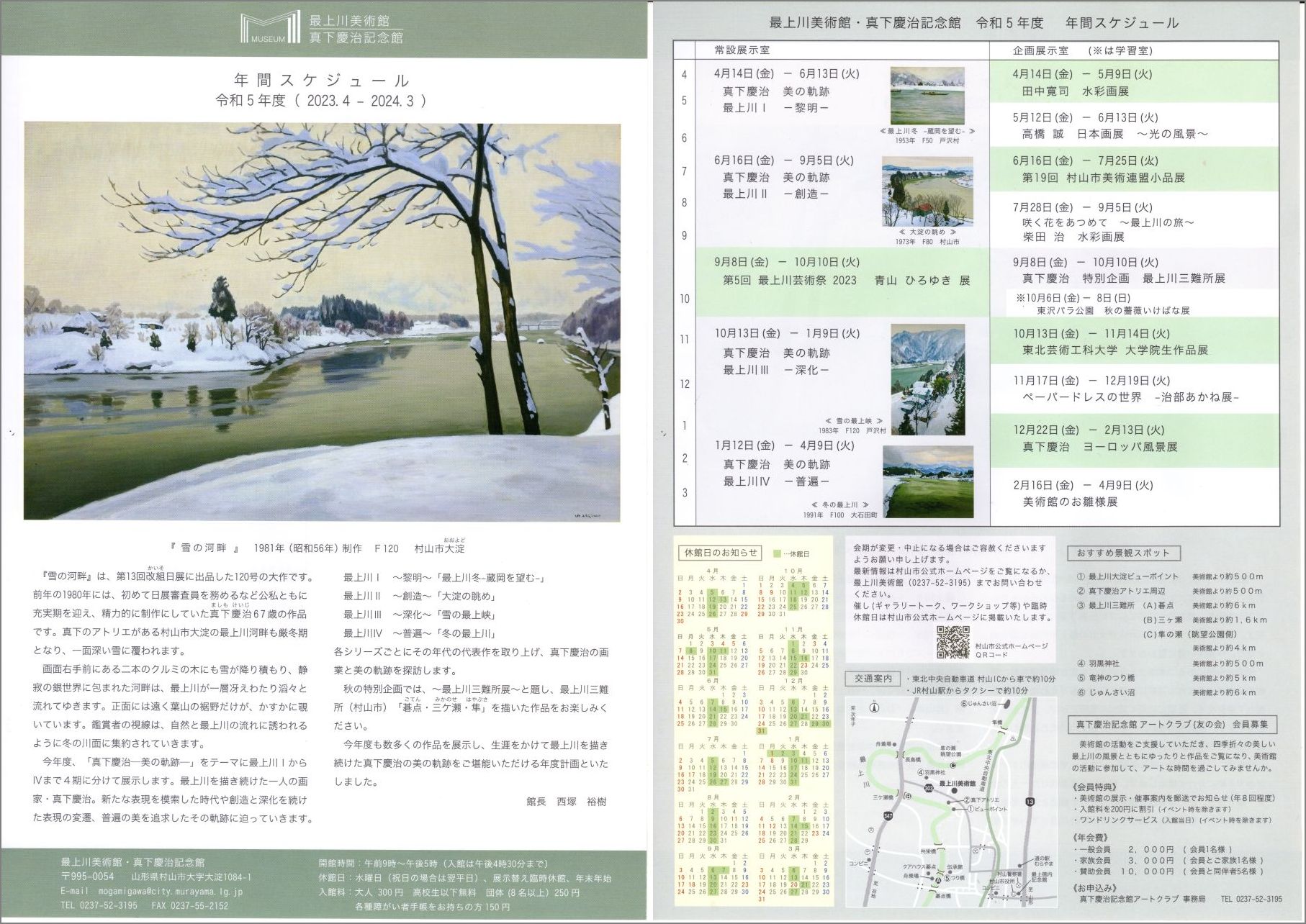

▼最上川美術館(真下慶治記念館)の年間スケジュール(両面掲載)

最近は撮影OK、または条件付きでOKの美術展が増えているのでうれしいです。(柴田治先生の個展も同じルールでした)

ルールを守ったものであれば、訪問者のSNS投稿やブログはより多くの方に知っていただくいい機会になると思います。

▼濃淡のある全体のコントラストと川面の表情が強く印象に残ります

▼SNS用に自撮り。夏の陽光が曇りガラスでソフトに差し込む健康的な明るさの展示室です

山形美術館

こちらも初めての訪問です。

公営の美術館かと思っていたら、山形新聞・山形放送社長だった服部敬雄氏が中心となり、財団法人をつくって設立された美術館だそうです。

館内にも胸像が展示されていたので、この服部敬雄氏という人物が気になり帰宅後に調べてみました。

すると服部敬雄氏は「山形のドン」と呼ばれるぐらいの強烈なビジネス手腕とキャラクターの持ち主だったようです。

見方によっては功罪余りある方のようですが、たぶんそのぐらいのヒールじゃないと民間主導でこれぐらいの美術館はつくりえなかったのかもしれません。

ルオー、ピカソ、シャガールなどのご自身のコレクションに加え、

山形銀行元会長の長谷川コレクション(歴史的日本美術)、

山形県吉野村(現南陽市)に起源を持つ吉野石膏(株)から委託された吉野石膏コレクション(ミレー、マネ、ドガ等)、

そして山形市出身の彫刻家である新海竹太郎・新海竹蔵の彫刻の作品など、

常設展はそれなりにすごいです。(もちろん見ました!)

ですが今回の目的はそちらではありません。

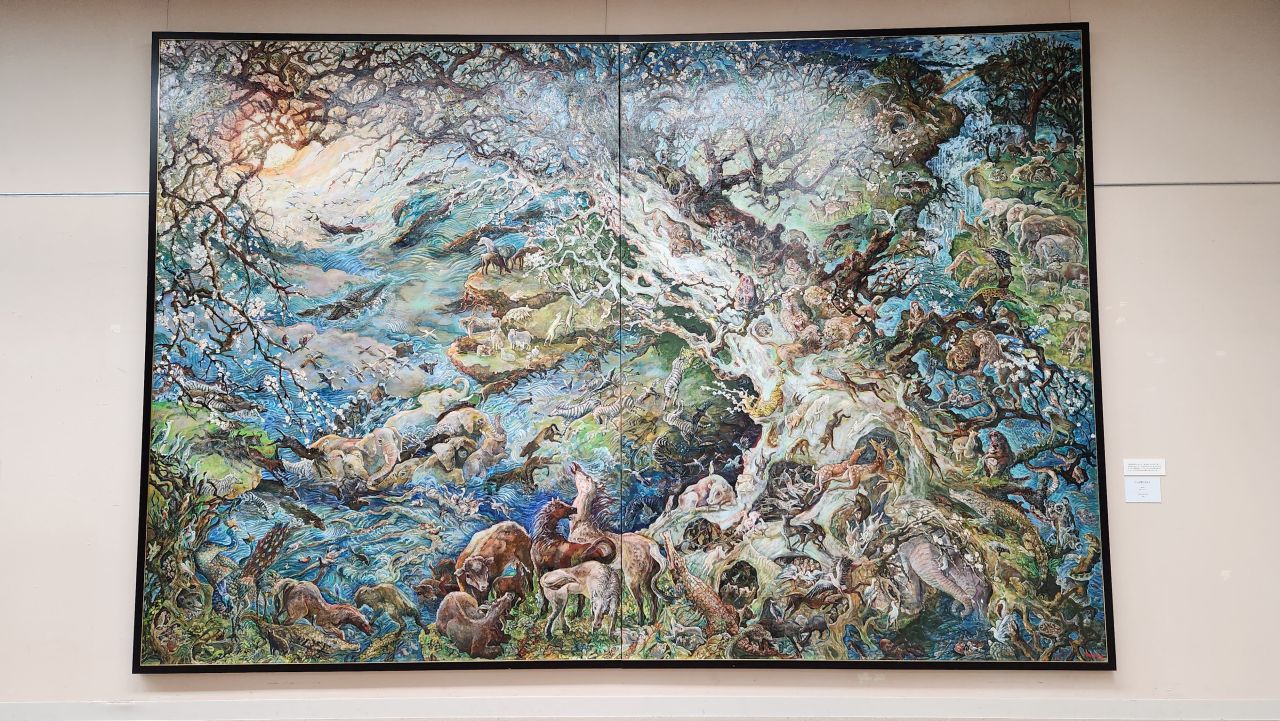

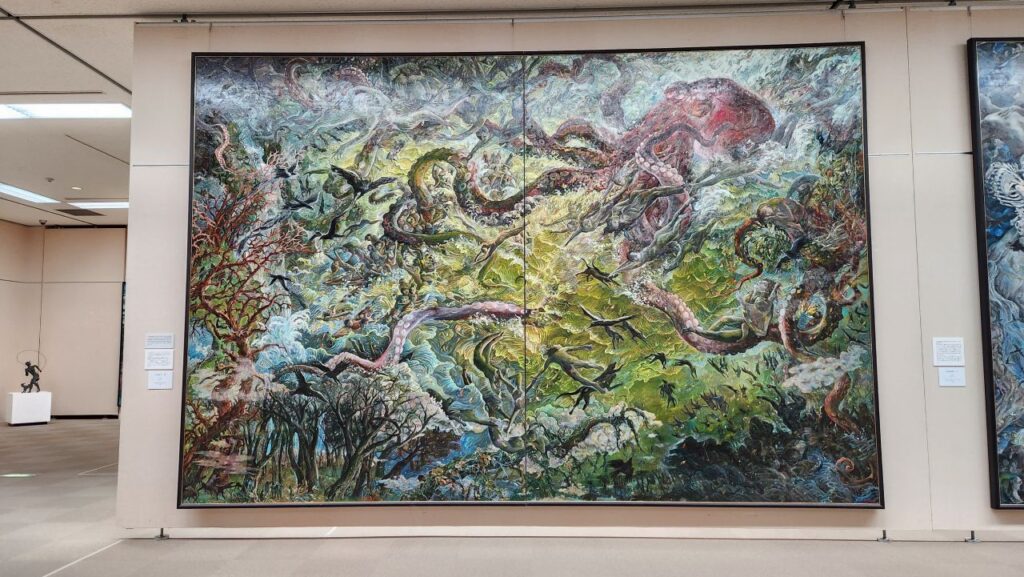

母のリクエストで同行した「遠藤彰子展」は、それ以上にインパクトのあるものでした。

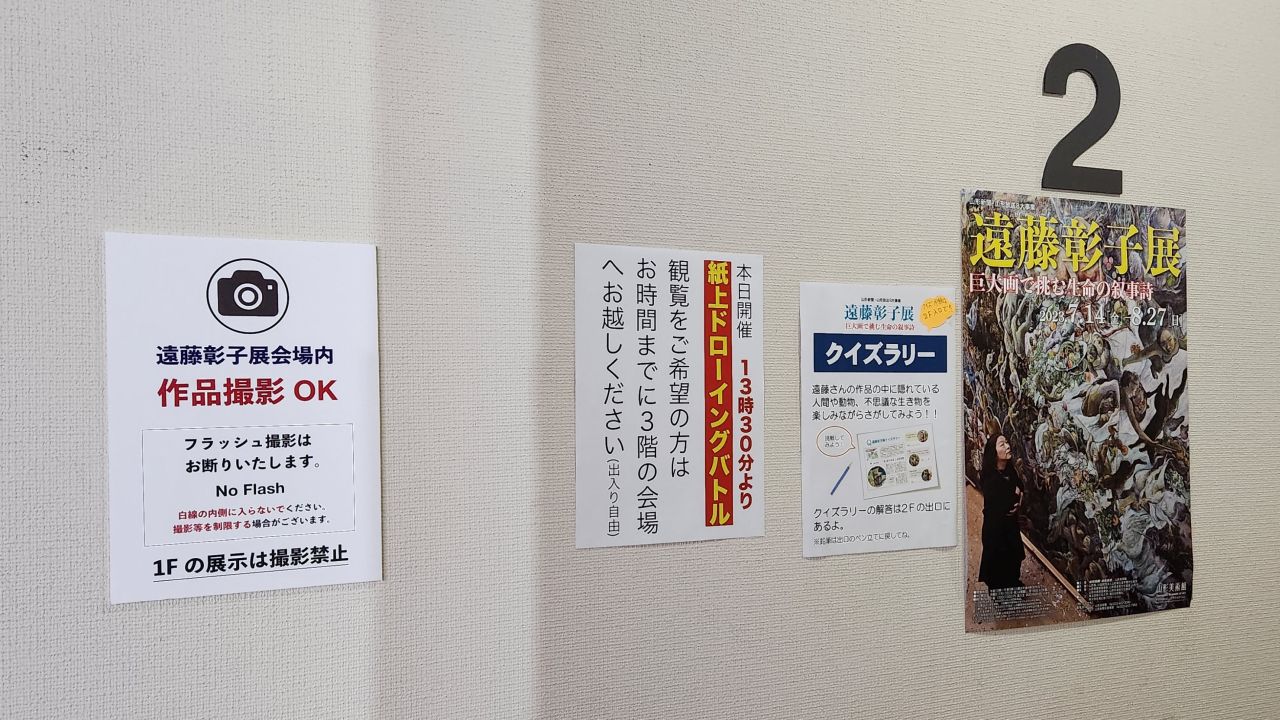

遠藤彰子展 巨大画で挑む生命の叙事詩

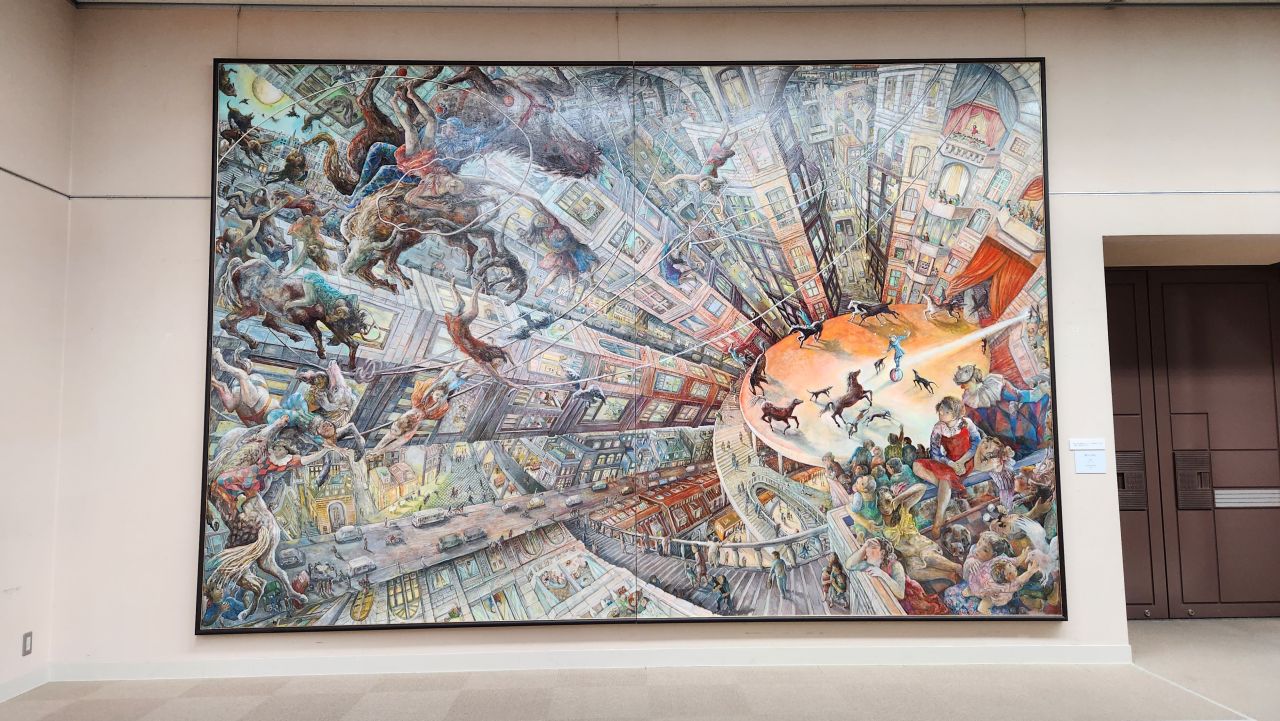

巨大画です。いやもう、すごかったです。ものすごい迫力でした。

遠藤彰子展のチラシから遠藤彰子さんの紹介文を以下に掲載します。

武蔵野美術大学名誉教授で美術団体・二紀会を中心に活動する洋画家・遠藤彰子(1947 - )は、「人間の存在」や「今生きている実感」ををテーマに制作を続けています。1989年の《みつめる空》以降は全長3メートル以上の大作に取り組み、近年は壁面を覆うよな巨大画へと展開しています。2014年紫綬褒章受章、23年には毎日芸術賞を受賞し、今後のさらなる活躍が期待される作家です。19年、21年に引き続き、本年も山形県総合美術展洋画部門の審査員を務めていただきます。(後略)

山形新聞・山形放送・山形美術館主催「遠藤彰子展」チラシより

※前述の真下慶治を「真下慶治”氏”」と書いて、遠藤彰子を「遠藤彰子”さん”」と書くのは平等じゃない気もしますが、実際にご本人を目の前で見ているので、「氏」という第三者目線の敬称はどうにも使いづらく、統一感がなくても今回は敬意を込めて「さん」付けで書こうと思います。

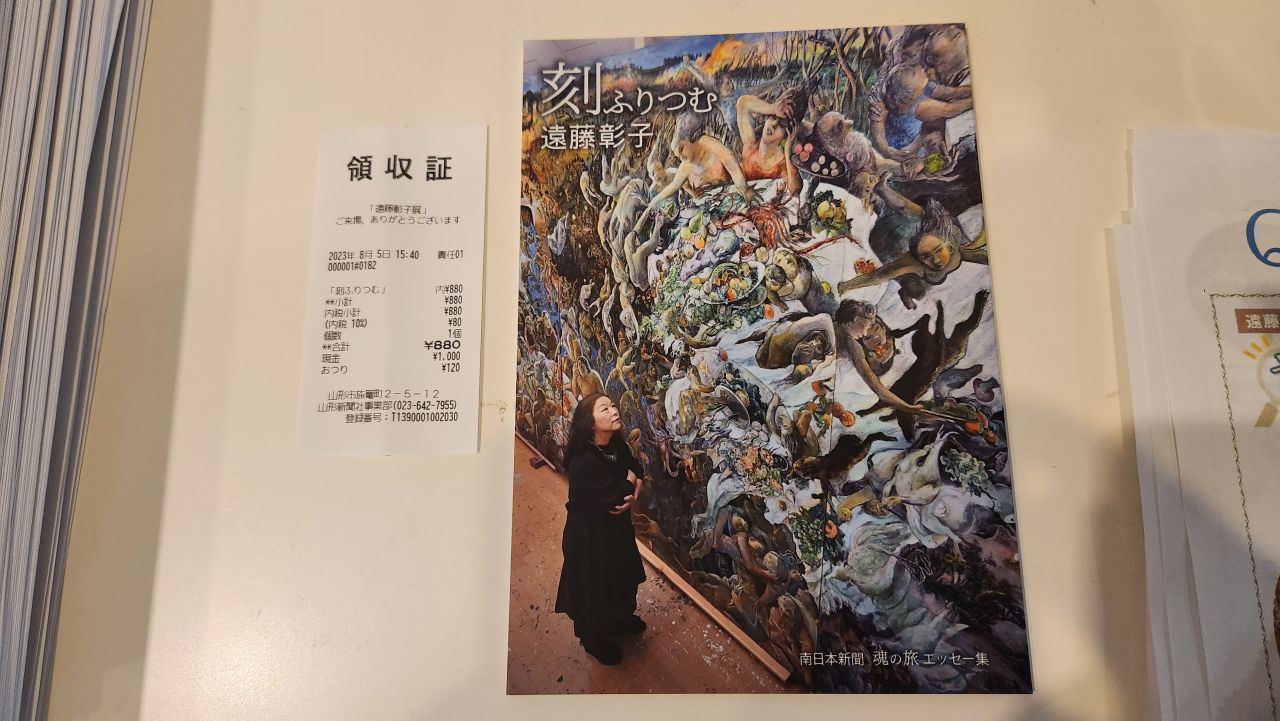

左側の写真のアングルが最高にいいですね。好きな写真です。

絵の迫力だけでなく見上げる人物を隅に配置することで作品の大きさがよく伝わってきますし、遠藤彰子さんご本人の雰囲気もわかります。

脚立を使って相当高いところから離れて撮らないとこういう写真にはならないですよね。

ほかにも「雪・星ふりしきる」など、好きな作品がたくさんありましたが大きすぎて写真に撮れず・・・

展示されている場所によって、絵の上部に近いところにある天井の明かりが反射してしまうのできれいに撮れないんです。

ですが(後でわかりましたが)遠藤彰子さんのサイトに行くと今までの作品が惜しげもなく公開されているので、撮れなかった写真はそちらで堪能することにします。

遠藤さんの作品はただ大きいだけでなく、どの絵を見ても「遠藤さんの絵だ!」とすぐにわかる超スペシャルなオリジナリティが最大の持ち味だと思います。

何度か回を重ねてそうなるのではなく、私のような初めての人でも一発でそうなれる強烈な迫力がすごいです。

「生」をテーマにしていることがひしひしと伝わってきます。

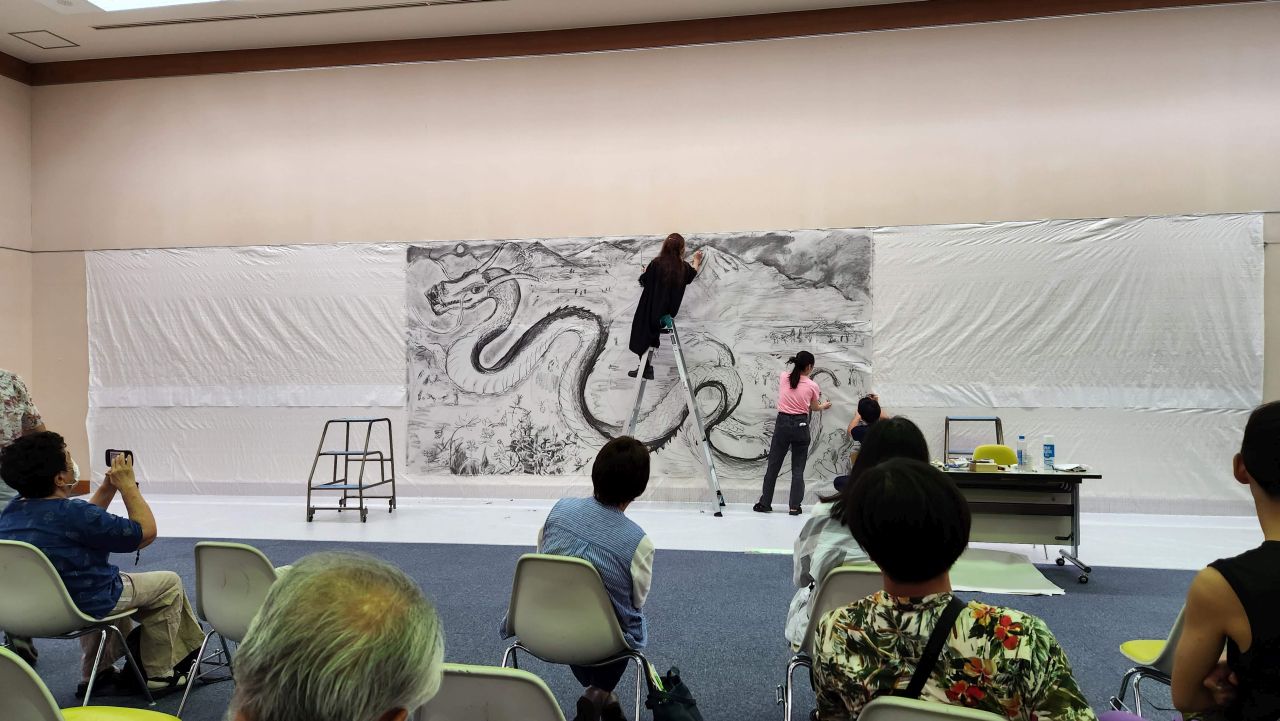

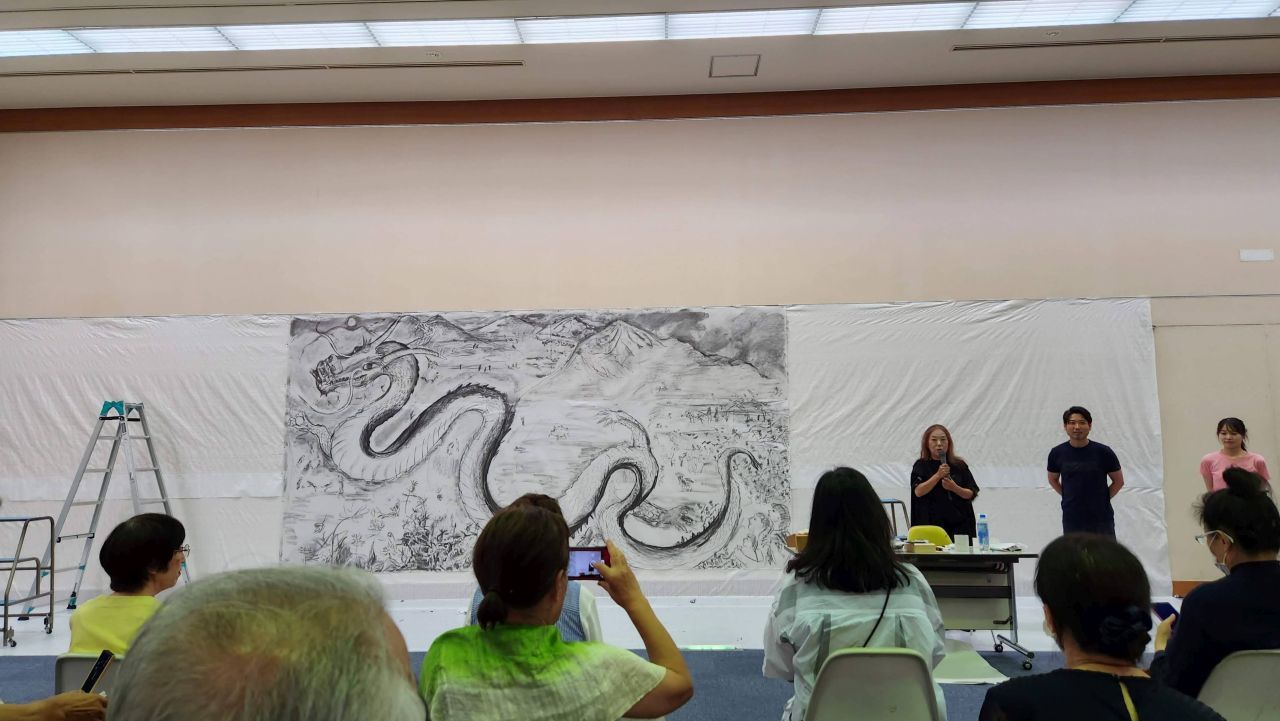

芸工大の学生さんたちと遠藤彰子さんが「紙上ドローイングバトル」

うちの母はどうやらこれを見たかったらしいんです。

母はこの美術展に来るのが2回目で、一度目はトークショーの日でした。

そして二度目の今日は遠藤さんと芸工大の学生さんたちが繰り広げる「紙上ドローイングバトル」を楽しみにやってきました。

これは遠藤さんと山形芸術工科大学の学生さんの2チームが、制限時間内にドローイング(この場合は単色の木炭画)を製作し、仕上がりを競うらしいです。

結果的にこの「バトル」は勝敗を争うものではありませんでした。

ですが、芸工大の学生さんたちが結構上手で、遠藤さんも、これを見に東京からわざわざやってきた遠藤さんのファンやお知り合いも、一様に実力を認めていらっしゃいました。

今はコロナでなくなってしまいましたが、芸工大さんはかつて私が年に一度特別授業を担当させていただくお仕事先でした。

なので、皆さんの言葉を聞いて私までうれしくなりました。

▼遠藤さんもご自身の絵を解説し最後に講評をまとめてくださいました

それにしてもスマホを掲げて写真や動画を撮っている人の多いこと、多いこと。

普段は写真や動画の撮影に恐る恐る許可をもらう私ですが、今日はどうやらその必要もなさそうなので、ほかの皆さんに紛れて堂々とスマホをかざしていましたよ(笑)

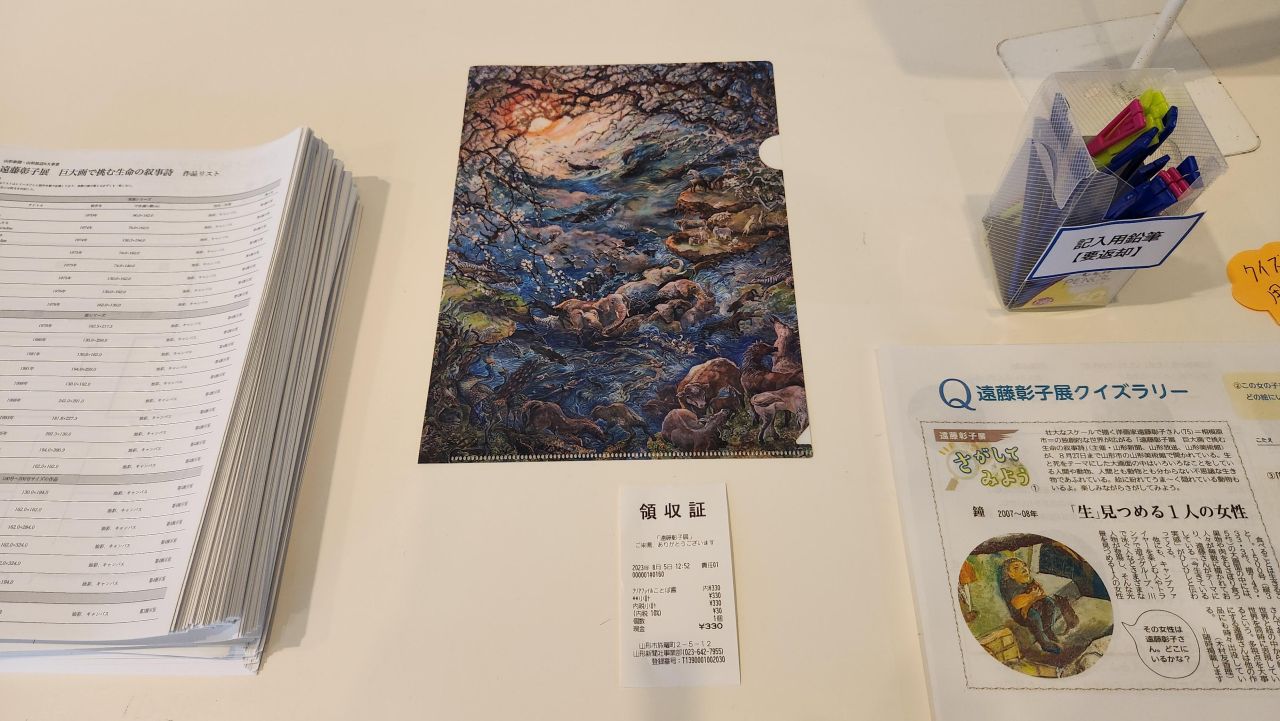

充実の個展ショップで遠藤彰子さんグッズを購入

遠藤彰子展はショップも充実していました。

これは美術館のショップではなく、「遠藤彰子展」だけに付随する個展ショップでこの美術展を主催している山形新聞が運営しています。

ショップには遠藤彰子さんの作品に関連する者だけではなく、ハンカチやポーチや袋物等、そして美術関連の書籍も多数販売されていました。

今回買ったのは遠藤さんのクリアファイルと小さなエッセイ集です。

エッセイ集は買うつもりがなかったのですが、立ち読みして遠藤さんは文章もなかなか面白い方だと思い、全部読んでみたくなったのが購入の理由です。

記念品としては手ごろなので、入場者には絶対人気があると思います!

南日本新聞に連載されたエッセイをまとめたものだそうです。

文量がそれほど多くないので割高ですが、パラパラとめくって一部を斜め読みしたら、なんだか心惹かれちゃったんですよねえ。

現在の巨大作品とは異なるシャガールのような挿絵も魅力です。

遠藤彰子展は山形新聞、山形放送の2023年の8大事業のひとつとして開催された展覧会だそうです。

仙台在住の私たちにはよくわかりませんが、山形県内ではそれなりに気合の入った広報活動が行われたのかもしれませんね。

山形美術館の前で最後に記念写真を撮って、私と母は十分満たされた気持ちで仙台に帰りました。

たくさん見てたくさん知った、アートな山形日帰り旅行でした。