★★★製造業の皆さんにパワハラ防止研修の講師を務めました(山形県飯豊町)

講座の概要

講座の概要

2020年10月26日(月)は山形県西置賜郡飯豊町(にしおきたまぐんいいでまち)で製造業の皆さんのパワハラ防止研修の講師を務めました。

研修は参加者の勤務シフトに合わせて同じ内容を3回に分けて実施することになり、1・2回を10月21日に入れ替え制で行い、今日は最後の3回目でした。

※10月21日のブログはこちらをご覧ください。

研修ではパワハラ、セクハラの具体例やパワハラ防止、セクハラ防止につなげる上司の行動や会社の在り方などをお話しました。

これまでに講師を務めたハラスメント防止研修の記事(一部)はこちら

これまでに講師を務めた製造業の研修(一部)と山形県のブログはこちら

これまでに講師を務めた山形県の研修記事(一部)と山形県のブログはこちら

本日の講師レポート

本日の講師レポート

▼研修の最後に参考サイトと資料の説明をしています。厚生労働省の「あかるい職場応援団」は資料やマニュアルだけでなく動画もダウンロードできるとても役立つサイトです。

受講者の皆さんへ

受講者の皆さんへ

上司が若い頃経験してよかったと思っている縦社会特有の過大な要求に注意

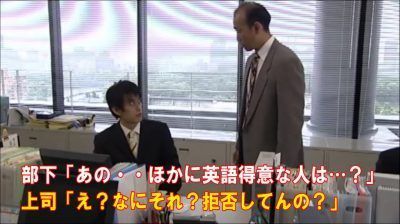

研修で使用したパワハラ具体例の動画です。過大な要求の例として英語の苦手な社員に明日までの翻訳を押し付けて部下に深夜まで残業をさせる上司が描かれていました。昭和の上司ならこれに近いことは日常的にあったかもしれません。それに頑張って応えたお陰で今の自分がある、と思う方もいらっしゃるでしょう。ですが、いまは平成も終わり働く人の気持ちも感覚も大きく異なる令和の時代です。企業には安全衛生配慮義務があり社員の心身の健康を脅かすような指示や強制はNGとなります。

また昨今では人員が不足している現場が多く、欠勤や有給取得が生産量の減少につながり他の人の負担増にもなるため、休む人に辛く当たったり些細な事では休まないように叱咤するケースもあるようですが、(元製造業リーダーとして心情は理解できますが…)現在は企業倫理やコンプライアンスに違反するような指示は出せません。

どんな職場でも上からの強い「やらされ感」は働く人の心の疲弊を招きます。上司が”ちから"で引っ張るよりも部下たちが自発的に頑張りたいと思える職場づくりが重要になってくると思います。そのためにはお互いに相手を承認し合う土壌が必要です。遠回りかもしれませんが「褒めるちから」もパワハラ防止に役立つのではないかと思いました。

本日の研修データ

本日の研修データ

研修名:ハラスメント防止研修

タイトル:ハラスメント防止研修 ~健康な職場づくりの基本~

対象:班長以上の皆さん

目的:管理監督者への意識付けによるトラブル防止と健全な職場環境の醸

内容:パワハラ防止法と背景について、パワハラの6類型、判例の紹介、パワハラの具体例、法律の対象になっているその他のハラスメントについて、防止のために

主催:製造業の会社様

人数:各回約20名

時間:2時間×3回実施(入れ替え制)※本日はそのうちの3回目を実施

会場:お客様の会議室

運営:製造業の会社様