古川で旧友と再会!大崎市図書館、工房そばの実、荒雄神社③

「古川で旧友と再会!大崎市図書館、工房そばの実、荒雄神社②」からの続きです。

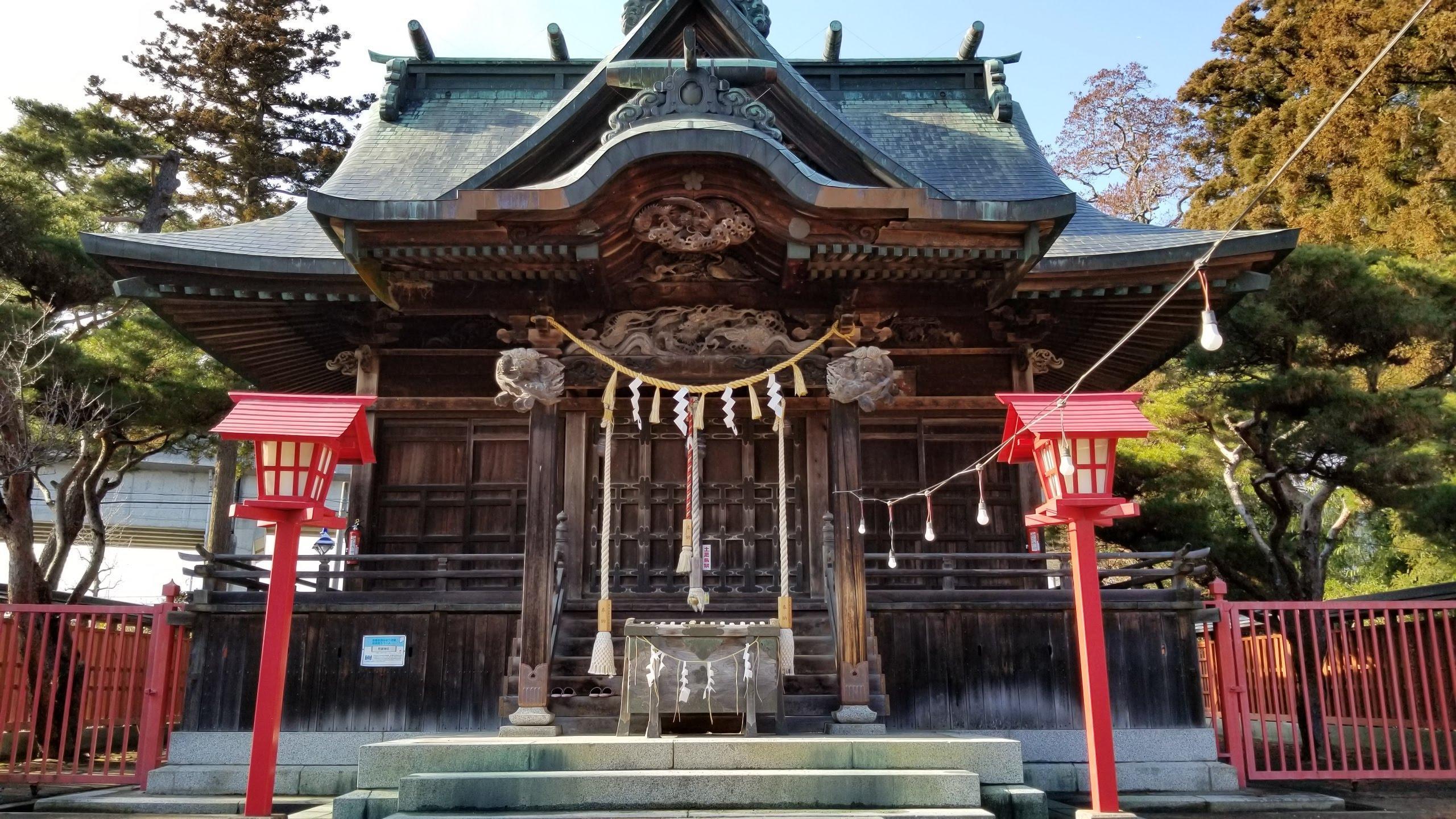

大きな神社(荒雄神社)があったのでお詣りして帰りました

工房そばの実で友人と別れて家に帰ろうとすると、赤い鳥居が見えました。

せっかくなのでお詣りして行こうと思いましたが、公園はあるけど入り口も駐車場も見当たりません。

ですが、通りに出て右折してみたら、それらしき場所があったので、早速車を止めて降りてみました。

▼だけど駐車場に建つと、神社の建物の正面が向こうを向いているんですよね。なのでここは境内の裏側で、本当は正式な参道がどこかにあるのではないかと思いきょろきょろしました。が、やっぱりここでいいのかしら。

▼どう見てもこの鳥居が正式な参道?ぽいのでここから入ります。参道?と言ってもなんとなく抜け道のようで、しかもよく見ると通路が途中から左に曲がっています。個人的には神社の社殿がどーんと正面に見えるような入り口を期待していたので、少々意外です^^

▼道路から鳥居をくぐって境内に入ると、通路はここで左に折れ曲がります。

▼何度も、神社への入り口は本当にここでいいのかしら?と後ろを振り向いて、今来た道を見直します(笑)

祀られている3人の神様の一人が菅原道真公なので石の牛がいますね。

▼通路の正面には見渡神社(みわたしじんじゃ)という小さな神社もありました。見渡神社は大己貴神(おおなむちのかみ)という神様を祀ってあるそうですが、こちらを見ると「応永4年(1397年)9月29日の勧請」と書いてあります。えっ、だとすると昭和6年に完成した荒雄神社よりも古いという事かしら?

▼手水舎で手を洗って口をゆすいで・・・

▼本殿にお詣りました。

荒雄神社は、菅原道真公、楠木正成公、和気清麿公の3人の神様を祀ってあります。(神様が3人いるなんて、ちょっと欲張り?(笑))

古い神社なのかと思ったら建立は昭和6年で、由緒がかかれた立札を読むと、昭和天皇の即位を祝い、地元で醸造業を営んでいたお金持ちの青沼彦治さんという方が私財を投じて建てた神社のようです。

神社と言うと昔に建てられた歴史的建造物というイメージがありますが、実際は昭和になって建てられた神社も結構あるんですよね。私がよく行く一関市千厩町にある煙草神社なども、煙草栽培の繁栄を願って現地の葉タバコ組合が(なんと)専売公社の敷地内に建立したのが起源らしいです(今は移築)。

また、酒田にある南洲神社も(いわゆる神道の神社ではありませんが)、庄内藩と関係が深かった西郷隆盛の遺徳をたたえて昭和51年(最近!)に建てられたものです。

ですが、荒雄神社は個人の勧進なんですね、すごい。

残念ながら少し調べただけでは、青沼彦治さんが具体的にどういった功績を上げられた方なのか、また、つくっていたお酒の銘柄や会社の名前などはわかりませんでしたが、こちらのデータベース [大正4(1915)年1月]に「宮城縣多額納税者、酒造業」として名前が掲載されていますので、お金持ちであったことだけは事実です。

そういった歴史が好きなので、いつか調べてみたいと思いました。

▼帰りに立ち寄ったセブンイレブン古川李埣店です。李埣は「すもぞね」と読むそうです。すぐには読めない地名ですね^^

セブンでお水を買ってのどを潤し、また古川ICから高速を通って帰宅しました。(このシリーズはこれで終わりです)