お年寄りスマホを教えるときに知っておくべきこと

いつものようにURLをLINEで送ったら今日に限って「わからない」

今日のNHKのあさイチは「きょうはとことん!タイプ別診断」という特集でした。

番組の中では血液型診断や脳内メーカーなどのタイプ分けの歴史や、いま若者に流行っている性格診断テスト(俗にMBTI診断と呼ばれているそう)が取り上げられました。

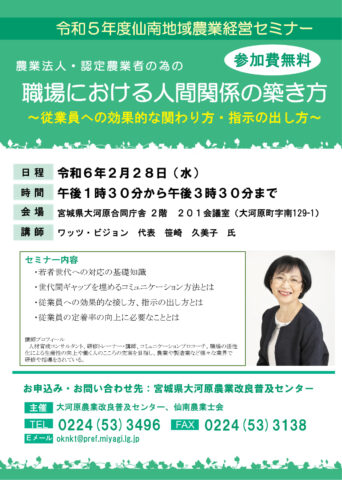

また、愛知学院の谷伊織准教授らがBig fiveパーソナリティー理論に基づいて作成したOCEANパーソナリティ診断も紹介されました。

こういうのが大好きなうちの母(86歳)がこのテレビを見てすぐに「やりたい、やりたい」と言い始めます。

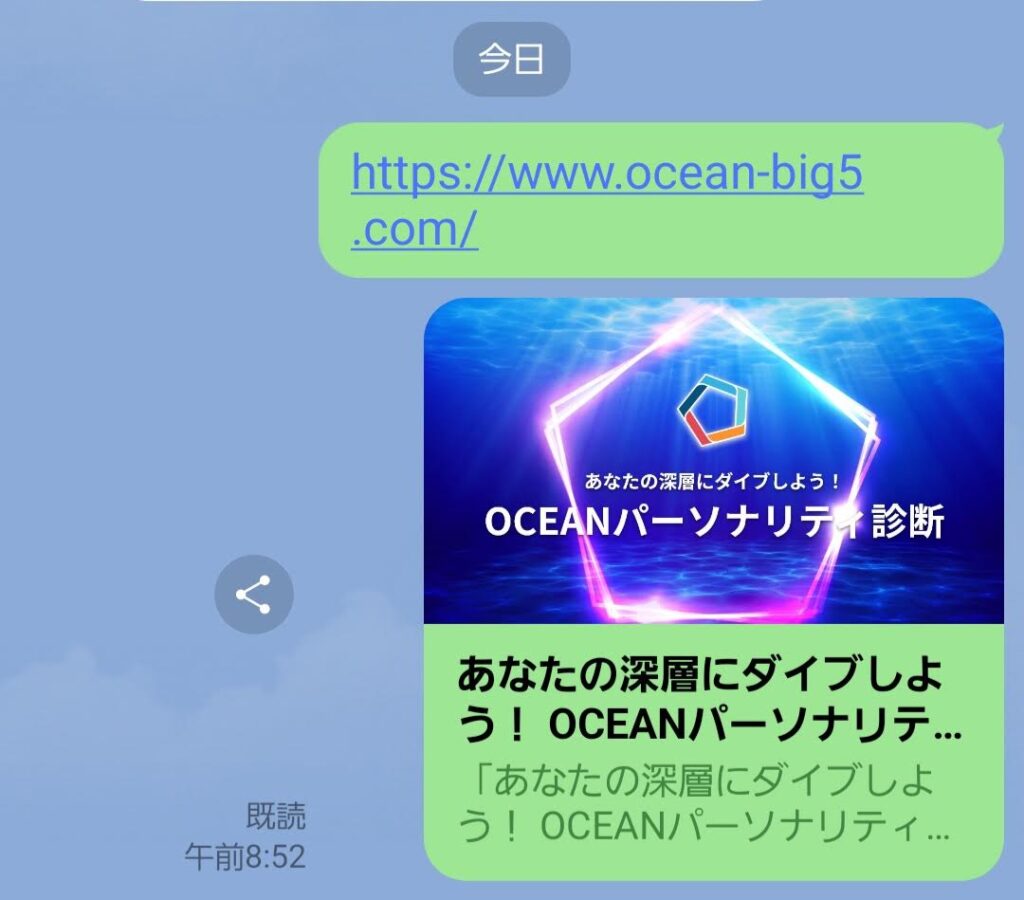

そこでOCEANパーソナリティ診断のほうをネット検索して、URLをLINEで送ったら、今日に限って「やり方がわからない」と何度も聞きに来られてしまいました💦

今までも特定サイトのURLをLINEで教えるのは日常的にやっていたんです。

なので「久美ちゃん、全然わからない。これどうするの?」と聞かれたときには、「え?なんでわからないの?」とつい言ってしまいました。

言い方が少し冷ややかだったかも?

無意識に持っている情報量の大きな違い

こんなときにしばしば反省するのですが、考えてみたら母のようなお年寄りと自分たちとでは、無意識に持っている「潜在的な情報量」が圧倒的にに違うんですよね。

私は番組自体も「ああ、こういうのって確かに昔からよくあるよね」と、珍しいとも思わず見ていました

けれど、母はそんなことは知らないので、ものすごく新鮮な気持ちで食い付くわけです。

さらに、私はテレビで何か新しい情報に接しても

「検索すればネットのどこかにもっと詳しい説明があるだろう」

「番組サイトに行けば今日の内容が書いてあるからメモは不要」

そして今すぐ見つからなくても

「誰かが感想や結果をそのうちブログに書くだろうから最悪あとでそれを探せばいい」

な〜んてことをベースに放送を見ていますが、母にその土台はまったくないので、「この機会を逃すともう知りえない」という妙な焦りがあったりします。

さて、件の診断ツールですが、説明を聞いていると個別のアプリではなくウェブサイトであることがすぐにわかります。

そこで該当サイトをすぐに探して母のLINEにURLを送ったのですが、今日はなぜか理解できなかったみたいです。

たぶん母は(7〜8年ハマっている)ツムツムのように個別のアプリだと思っていたのかもしれません。

考えてみたら私たちはそういった説明を聞きながら、アプリか?ウェブか?といった全体像を、息を吸うように無意識に判断しているんですよね。

お年寄りのITスキルは統合化が難しい

この画像は昨年母が「目立たない色の電源タップがほしい」というのでAmazonで探してあげたときのスクリーンショットです。

このときの母は、普通にURLをタップして商品を確認したと思います。

私たちは「https://XXXXXX.XXXX.XX」というフォーマットの文字列にリンクの色が付いていれば

「これはどこかのサイトのアドレスである」

「これをタップしてリンク先を見るのだ」

と、瞬時に思いますが、母の場合はOCEANパーソナリティ診断とAmazonが、どちらも「ウェブサイト」という点で同じものである、とは思わないんですね。

私たちはお年寄りとは比べ物にならないぐらいの膨大なネット経験を経て、様々な暗黙のルールがシンプルに統合されています。

けれどお年寄りのネット経験はそこまでの蓄積がないので、ひとつひとつに対して「これはどういうことだろう?」と考え込んでしまうのではないかと思います。

(すぐに忘れてしまうという加齢ゆえの特性もあると思いますが・・・^^)

お年寄りは若者がつまずかないところでつまずく

こんな母と暮らしていてすごく思うのは、情報が統合化されていないお年寄りの場合は、私たちが当たり前と思ってやっていることが、決して「当たり前」ではないということです。

たとえば、

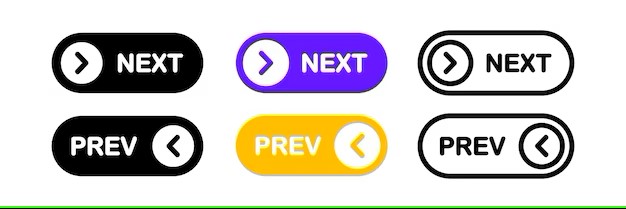

・「次へ」や「決定」のボタンは画面をスクロールすると一番下に出て来る

とか、

・▼マークや≡マークを押すとメニューが開いて選択肢が展開する

とか、

・「同意する」にチェックを入れないと次に進めないページがある

とか、そういう「つくり」はインターネットでもスマホの設定画面でも世界共通なわけです。

ですがお年寄りは物事の理解度が断片的でそこがひとつにつながらないので、すべてが別物で初めて出現した新規の手順だと思ってしまうようです。

「次へ」も「進む」も「NEXT」も、私たちから見ると同じ機能のボタンですが、お年寄りはそうは思わないってことです。

だからその都度、うろたえてしまうんですよね。

お年寄りにネットやスマホの使い方を教えるときは表面的な手順だけでなく、もっともっと深掘りしてウェブやデジタル機器には操作上の共通ルールがあることを伝えるべきなのですが、さすがに80代になるとそれもなかなか理解が難しいようです💦

うちの母は最近「決定」ボタンを押さないで、「できない、できない」と言っていることが多いです。

そうやって焦ってやみくもに色々なボタンを押しているうちに、意図しないアプリがたくさんダウンロードされていたりするので、注意が必要です。

ただし、自力でカード番号を入れたり「スマホ合算」で支払の決済をしたことはまだ一度もありません(たぶんひとりではできないと思う)

なのでことあるごとに「どうしよう!久美ちゃん、これってお金取られるの?」と不安がってしょっちゅう聞いてきますが、決済の手続きをしないでお金が勝手に引き落とされることはない、と言って、ひとまず安心してもらっています。

でも、気を付けないといけませんよね。

以上、お年寄りが感じる「スマホがわからない」は、私たちが思う以上に根源的で奥が深いのだ、というお話でした。