たくさんの古民家が移築されている「みちのく民俗村」を1時間で超特急見学!(岩手県北上市)

2020年7月11日(土)に北上市で研修のお仕事があり

前泊のため、前日の10日(金)に車で北上市に向かいました。

いつもの出張は

出発ぎりぎりまで仕事をしているのですが

今回は時間に少し余裕がありました。

そこで、早めに家を出て

北上市内の近場でどこか見られる場所があれば

ちょっとだけ見てみようかな?と思いました。

そして「みちのく民俗村」というところに

行ってみることにしました。

みちのく民俗村

みちのく民俗村は敷地の中に

北上市周辺の歴史低建築物を

移築して展示してある施設です。

入園は無料です。

17時閉園ですが、16時前に着きました。

そのぐらいに到着するのは最初からわかっていましたが

そもそも無料ですし、何が何でもお値段分見る必要はなく

1時間で見られるところだけ見ようかなと思いました。

▼川沿いの道に入り口があります。ここから車で少し上ると右に駐車場があります。

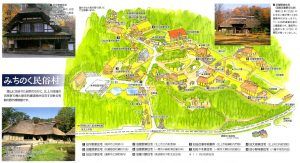

▼園内の地図です。初めてなので、いったいどこからどう回ったらよいのか途方に暮れていると、入り口のボックスから係の女性(私より年配?)がわざわざ出てきて近寄って来て、パンフレットを手渡ししてくれました。

随分積極的だなぁと思いましたが、平日の夕方でしかも小雨のぱらつく悪天候なので、お客さんはたぶん私一人だけと思われました。「仙台ナンバーですよね?」って・・・えー、そこから見えるの?随分、視力がいいんですね(笑)

▼係の人に言われた通り道を上っていくと瀟洒な白い洋館が見えました。移築された旧黒沢尻高等女学校とのことです。

資料館(旧黒沢尻高等女学校)の内部は古い農工具や民具の展示館になっていて、昔の教室が見られるのでは?と思っていた私はちょっとがっかり^^その意味ではやっぱり、山形の文翔館(旧山形県庁舎)はすごいね。

▼大泉家という古民家を見学しようとしたら、風で扉がバタンとしまりました。・・・と思っていたら、私の足音を聞きつけて、もう片方の扉もあわてて閉める気配がしたので、「?」と思っていたら、横の板塀の隙間から係のおじさんが出てきました。

時計を見たら16:30前で、まだ閉園まで30分以上あるのにもう施錠?

▼念のため「終わりですか?」と尋ねたら「俺はこの広い園内の建物(歴史的建築物)をひとりで全部閉めているので、今から占めて行かないと間に合わないんだ!」と3回主張するので、じゃあ、これから施錠するのはどこですか?と聞いたら「あっち」と教えてくれました(笑)

▼そこでこのおじさんを猛ダッシュで追い越して先回りして、まだ施錠前の建物を見て回ることにしました。急げ~![]() 勝負だ

勝負だ![]() おじさんには負けないよ~(笑)

おじさんには負けないよ~(笑)![]()

▼旧菅原家住宅です。和賀郡湯田町にあった明治中期の建物で、豪雪地帯の農家の特徴を残した古民家とのこと。

▼旧菅原家住宅の内部。古民家には靴を脱いで上がることができます。施錠係のおじさんがまだ雨戸を閉めて鍵をかけていなければね(笑)

▼がん小屋といって、共有のお葬式セットを納めておく共同倉庫です。死の穢れをきらい区別されて保管されていたそうです。ひとつの集落にひとつはあったとのこと。

▼旧星川家住宅です。紫波郡矢巾町にあった江戸中期と言われる建物で、台所をはさんで馬の飼育スペースが配置されている南部曲がり家です。

▼中の土間が催事スペースになっていて、あすからのイベントの準備中とのことでした。

「中に上がってもいいですか?おじさんがカギを掛けに来るので急いで見て帰りたい」と告げたら、「おじさんはここには鍵を掛けに来ないから、安心してゆっくり見ていいよ」と、イベント準備中の別のおじさんに笑って言われました(笑)

▼土間の奥の台所。しきりがない所を見るとこの三和土の上で直接火を焚いていたのでしょうか?

▼馬の飼育スペースには、馬ならぬヤギが干し草を食べていました。入園した時から気になっていた動物の鳴き声はこのヤギだったのねー!

▼個人的に印象深かった竪穴式住居。北上市の鬼柳町というところから発掘された室町時代の建物で、実際は住居かどうかも不明だそうです。竪穴式住居というのは縄文・弥生の藁づくりのものとばかり思っていましたが、こういうスタイルもあるんですね。中に入ると地面より低い空間になっています。

見学して感じた素朴な疑問

昔の農村地区の民家は扉を開けると家全体がオープンスペースになっちゃうので、個室の概念がほとんどありません。

当時の家族でご夫婦のプライバシーはどう保たれたんだろう?などと、つい思ってしまう私でした。

それとどの家にも押入れがない!!!

昔の人は布団をどこにしまっていたんだろうと思って調べてみたら

今のように敷布団と掛布団で寝るようになったのは

なんと明治の半ば以降で、布団は外車1台分に相当する

超高級品だったとのこと。

そしてそれが庶民にも行き渡り

押し入れに布団の上げ下ろしをするようになったのは

なんと昭和に入ってからなのだそうです。

それまでの庶民は長い間、むしろの上に

自分の衣類をかけて寝ていたというのですから

驚きです・・・(めぼしい寝具が存在しない)

(参考)寝具の歴史 知っているようで知らない寝具の歴史をご紹介 | ねむりくらし研究所

またひとつ、余計な雑学が増えてしまいましたが(笑)

こうやって「へー」と思うきっかけを与えてくれるのも

旅の楽しみですよね。

つまみぐいのような見学で

あっという間に閉園時間になってしまいましたが

なかなか興味深い施設でした。

明日のお仕事に関しては以下⇩をご覧ください。

★★★北上市で製造業の皆さんの生産性向上支援訓練を担当しました